Rivista Internazionale n° 30

- letto 29 volte

Grecia: le rivolte giovanili confermano lo sviluppo della lotta di classe

- letto 5 volte

L’esplosione di collera e la rivolta delle giovani generazioni proletarizzate in Grecia non sono per niente un fenomeno isolato particolare. Affondano le loro radici nella crisi mondiale del capitalismo ed il loro scontro con la repressione violenta mette a nudo la vera natura della borghesia e del terrore di Stato. Esse si situano direttamente nella scia della mobilitazione su un terreno di classe delle giovani generazioni in Francia contro il CPE (Contratto di Primo Impiego) del 2006 ed la LRU (Legge sulla Riforma dell'Università) del 2007, in cui gli studenti ed i liceali si riconoscono innanzitutto come proletari in rivolta contro le loro future condizioni di sfruttamento. L’insieme delle borghesie dei principali paesi europei del resto l’ha ben compreso esternando i suoi timori di contagio delle esplosioni sociali di fronte all'aggravamento della crisi. Così, e ciò è significativo, la borghesia in Francia infine ha fatto marcia indietro sospendendo precipitosamente il suo programma di riforma dei licei. Del resto, il carattere internazionale della contestazione e della combattività studentesca, soprattutto la liceale, già si esprime fortemente.

In Italia, due mesi di mobilitazione studentesca sono stati caratterizzati da massicce manifestazioni che si sono svolte il 25 ottobre ed il 14 novembre, dietro lo slogan "La crisi, non la vogliamo pagare noi", contro il decreto Gelmini contestato a causa dei tagli di bilancio nel settore scolastico e delle sue conseguenze: particolarmente il non rinnovo dei contratti di 87 000 insegnanti precari e di 45 000 lavoratori ATA (personale amministrativo, tecnico e ausiliario) ed anche di fronte alla riduzione dei fondi pubblici per l'Università[1].

In Germania, il 12 novembre, 120 000 liceali sono scesi in strada nelle principali città del paese (con slogan tipo: “Il capitalismo è la crisi” a Berlino, o assediando il parlamento provinciale come ad Hannover).

In Spagna, il 13 novembre, centinaia di migliaia di studenti hanno manifestato in più di 70 città del paese contro le nuove direttive europee (direttive di Bologna) sulla riforma dell’insegnamento superiore ed universitario che generalizza la privatizzazione delle facoltà e moltiplica gli stage nelle imprese.

La rivolta delle giovani generazioni di proletari di fronte alla crisi ed al deterioramento del loro livello di vita si estende anche ad altri paesi: a gennaio 2009 Vilnius (Lituania), Riga (Lettonia) e Sofia (Bulgaria) hanno conosciuto movimenti di sommosse repressi duramente dalla polizia. In Senegal, a dicembre 2008, scontri violenti contro la miseria crescente, mentre i manifestanti chiedevano una quota dei fondi minerari sfruttati da Arcelor Mittal, hanno provocato due morti a Kégoudou, a 700 km nel Sud est di Dakar. In Marocco, 4000 studenti di Marrakech già si erano rivoltati all’inizio di maggio 2008 per un’intossicazione alimentare che aveva colpito 22 di loro in un ristorante universitario. In seguito alla repressione violenta del movimento con arresti, pesanti pene di prigione e torture, tali sommosse si sono moltiplicate.

Molti di loro si sono riconosciuti nella lotta degli studenti in Grecia.

L’ampiezza di questa mobilitazione di fronte alle stesse misure dello Stato non ha niente di sorprendente. La riforma del sistema educativo intrapreso a scala europea serve a condizionare le giovani generazioni operaie ad un avvenire bloccato ed a generalizzare la precarietà e la disoccupazione.

Il rifiuto e la rivolta delle nuove generazioni di studenti proletari contro questo muro di disoccupazione e questo oceano di precarietà che il sistema capitalista in crisi riserva loro suscitano ovunque la simpatia dei proletari di ogni generazione.

Violenza minoritaria o lotta massiccia contro lo sfruttamento ed il terrore di Stato?

I media agli ordini della propaganda menzognera del capitale hanno continuamente cercato di deformare la realtà sugli avvenimenti in Grecia dopo l’omicidio, il 6 dicembre, del quindicenne Alexis Andréas Grigoropoulos, colpito da un proiettile sparato dalla polizia. Essi hanno presentato gli scontri con la polizia come semplici episodi limitati ad un pugno di autonomi anarchici e di studenti estremisti di sinistra provenienti da famiglie agiate, o di vandali emarginati. Non hanno smesso di diffondere in televisione immagini di scontri violenti con la polizia e soprattutto scene di sommosse di giovani con passamontagna che danno fuoco alle automobili, che frantumano vetrine di negozi o di banche, e che saccheggiano magazzini.

Questo è proprio lo stesso metodo di falsificazione della realtà adottato in Francia all'epoca della mobilitazione anti-CPE del 2006, quando quest’ultima fu assimilata alle sommosse nelle periferie dell'anno precedente. Lo stesso grossolano metodo fu adottato contro gli studenti che lottavano contro la LRU nel 2007 in Francia paragonati a “terroristi” e anche ai “Khmer rossi”!

Pur se il centro delle agitazioni ha avuto luogo nel quartiere universitario greco, Exarchia, è difficile far credere oggi che questi movimenti di rivolta sarebbero solo opera di bande di teppisti o di attivisti anarchici visto che si sono estesi molto velocemente all'insieme delle principali città del paese e persino alle isole (Chios, Samos) ed a città turistiche come Corfù, Heraklion a Creta.

In effetti, le rivolte si sono estese a 42 prefetture della Grecia ed anche in città dove non c’erano mai state manifestazioni. Più di 700 licei ed un centinaio di università sono state occupate.

Le ragioni della collera

C’erano tutte le condizioni affinché il malcontento di una larga parte delle giovani generazioni operaie, prese dall’angoscia e private di avvenire, esplodesse in Grecia che è un concentrato del vicolo cieco riservato dal capitalismo alle giovani generazioni operaie: quando quelli che sono chiamati "la generazione 600 euro" entrano nella vita attiva, hanno l'impressione di essere truffati. La maggior parte degli studenti deve svolgere due lavori quotidiani per sopravvivere e proseguire gli studi: questi consistono in piccoli lavori non dichiarati e sottopagati; ed anche in caso di impieghi ben rimunerati, una parte del loro stipendio non è dichiarata e ciò impedisce loro di usufruire di certi diritti, in particolare si ritrovano privi di sicurezza sociale; le loro ore supplementari non sono pagate e talvolta restano in famiglia fino a 35 anni per mancanza di redditi sufficienti per potersi pagare un tetto. Il 23% dei disoccupati in Grecia è costituito da giovani: ufficialmente il tasso di disoccupazione da 15 a 24 anni è del 25,2%. Così leggiamo su un giornale in Francia[2]: "Questi studenti non si sentono più protetti da niente: la polizia gli spara addosso, la scuola li intrappola, l'impiego li abbandona, il governo mente loro". La disoccupazione dei giovani e le loro difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro hanno creato e diffuso un clima di inquietudine, di collera e di insicurezza generalizzata. La crisi mondiale sta producendo nuove ondate di licenziamenti massicci. Nel 2009, è prevista una nuova perdita di 100 000 impieghi in Grecia e ciò corrisponde al 5% di disoccupazione in più. Nello stesso tempo, il 40% dei lavoratori guadagna meno di 1100 euro lordi e la Grecia conosce il tasso più elevato di lavoratori poveri dei 27 Stati dell'UE: il 14%.

D’altra parte, non sono stati solo i giovani a scendere nelle strade, ma anche insegnanti mal pagati e molti salariati, in preda agli stessi problemi, alla stessa miseria ed animati dallo stesso sentimento di rivolta. La brutale repressione del movimento, di cui l'omicidio di questo adolescente di 15 anni è stato l'episodio più drammatico, ha solamente amplificato questa solidarietà che si mescola al malcontento sociale generalizzato. Come viene riportato da uno studente, molti genitori di alunni sono stati profondamente impressionati e si sono anche ribellati: “i nostri genitori hanno scoperto che i loro figli possono morire così per strada, sparati da un poliziotto”[3] e hanno preso coscienza del deterioramento di una società dove i loro figli non avranno il loro stesso livello di vita. Nelle numerose manifestazioni, essi sono stati testimoni dei violenti pestaggi, degli arresti brutali, di spari ad altezza d’uomo effettuati dai poliziotti antisommossa (i MAT ) con le loro armi di servizio.

Gli occupanti del Politecnico, importante luogo della contestazione studentesca, hanno denunciato il terrore di Stato, ma questa collera contro la brutalità della repressione la si ritrova anche in tutte le manifestazioni con slogan tipo: "Proiettili per i giovani, soldi per le banche". Ancora con maggiore chiarezza, un partecipante del movimento ha dichiarato: "Non abbiamo né lavoro né denaro e lo Stato, in fallimento con la crisi, risponde a tutto ciò dando armi ai poliziotti"[4].

Questa collera non è nuova: gli studenti greci si erano già largamente mobilitati nel giugno 2006 contro la riforma universitaria la cui privatizzazione implicava l'esclusione degli studenti di famiglie modeste. Anche la popolazione aveva manifestato la sua collera contro l'incurie del governo all'epoca degli incendi dell'estate 2007 che avevano provocato 67 morti; un governo che non sempre ha indennizzato le numerose vittime che avevano perso le loro case o i loro beni. Ma sono stati soprattutto i salariati a mobilitarsi massicciamente contro la riforma delle pensioni all’inizio 2008 con due giornate di sciopero generale, molto seguite, in due mesi, con manifestazioni che ogni volta hanno riunito più di un milione di persone contro la soppressione della pensione anticipata per le professioni più usuranti e la rimessa in discussione del diritto delle operaie di pretendere la pensione fin dai 50 anni.

Di fronte alla collera dei lavoratori, lo sciopero generale del 10 dicembre inquadrato dai sindacati è servito da contromossa per cercare di deviare il movimento, con il PS e PC in testa che reclamavano le dimissioni del governo attuale ed elezioni legislative anticipate. Ciò non è servito a canalizzare la collera ed a porre fine al movimento, malgrado le molteplici manovre dei partiti di sinistra e dei sindacati per tentare di destabilizzare la dinamica d’estensione delle lotte e gli sforzi di tutta la borghesia e dei suoi media per isolare i giovani dalle altre generazioni e dall'insieme della classe operaia spingendoli in scontri sterili con la polizia. Durante queste giornate e queste notti, gli scontri sono stati incessanti: le violente cariche poliziesche a forza di manganelli e di granate lacrimogene si sono risolte in arresti e pestaggi a decine.

Sono proprio le giovani generazioni di operai ad esprimere chiaramente il sentimento di disillusione e di nausea rispetto ad un apparato politico reazionario e corrotto. Dal dopoguerra, tre famiglie si dividono il potere, e da più di trent'anni, le dinastie dei Caramanlis (a destra) e dei Papandreu (a sinistra) regnano alternativamente da soli sul paese a forza di bustarelle e scandali. I conservatori sono arrivati al potere nel 2004 dopo un periodo di super intrallazzi dei socialisti negli anni 2000. Molti rigettano l'inquadramento di un apparato politico e sindacale totalmente discreditato: "Il feticismo del denaro si è impossessato della società. Allora i giovani vogliono una rottura con questa società senza anima e cieca"[5]. Oggi, con lo sviluppo della crisi, questa generazione di proletari non solo ha preso coscienza dello sfruttamento capitalista che vive sulla sua pelle, ma esprime anche la coscienza della necessità di una lotta collettiva adottando spontaneamente i metodi e la solidarietà DI CLASSE. Al posto di affondare nella disperazione, trae fiducia da sé stessa, dalla sicurezza di essere portatrice di un altro avvenire e impiega ogni sua energia per insorgere contro la putrefazione della società che la circonda. I manifestanti rivendicano con fierezza il loro movimento: "siamo un'immagine del futuro di fronte ad un'immagine molto scura del passato".

Se la situazione ricorda maggio 68, la coscienza della posta in gioco va molto oltre.

La radicalizzazione del movimento

Il 16 dicembre, gli studenti invadono per alcuni minuti la stazione televisiva governativa Net e svolgono sotto gli schermi uno striscione che proclama: "Smettetela di guardare la televisione. Tutti in strada!" e lanciano anche quest’appello: "Lo stato uccide. Il vostro silenzio lo arma. Occupazione di tutti gli edifici pubblici"! La sede della polizia antisommossa di Atene viene attaccata ed un suo furgone è incendiato. Queste azioni sono subito denunciate dal governo come un "tentativo di capovolgimento della democrazia", ed anche condannate dal PC greco (KKE). A Salonicco, le sezioni locali del sindacato GSEE e dell'ADE-DY, la federazione dei funzionari, tentano di confinare gli scioperanti in un assembramento di fronte alla Borsa del lavoro. Tuttavia gli studenti liceali ed universitari con la loro determinazione riescono ad attirare gli scioperanti nella manifestazione. 4000 studenti e lavoratori sfilano nelle vie della città. Già l’11 dicembre alcuni militanti dell'organizzazione studentesca del Partito comunista (PKS) avevano tentato di bloccare le assemblee per impedire le occupazioni, (Università del Pantheon, Scuola di Filosofia dell'Università di Atene). I loro tentativi sono falliti mentre le occupazioni si sono sviluppate ad Atene e nel resto della Grecia. Nel quartiere di Agios Dimitrios, il municipio è occupato con un'assemblea generale alla quale hanno partecipato più di 300 persone di ogni generazione. Il 17, l’edificio sede del principale sindacato del paese, la Confederazione Generale dei Lavoratori in Grecia, GSEE, ad Atene, è occupato dai lavoratori che si proclamano insorti. Questi invitano tutti i proletari a fare di questo posto un luogo di assemblee generali aperte a tutti i salariati, agli studenti ed ai disoccupati. Uno scenario identico, con occupazioni ed assemblee generali aperte a tutti, ha avuto luogo anche all'Università di Economia di Atene ed al Politecnico.

Pubblichiamo la dichiarazione di questa lavoratori in lotta per contribuire a rompere il "cordone sanitario" dei media menzognero su queste lotte e che le presenta come violente sommosse animate da alcuni giovani teppisti anarchici che terrorizzerebbero la popolazione. Questo testo, al contrario, mostra la forza del sentimento di solidarietà operaia che anima questo movimento e che agisce anche da legame tra le differenti generazioni di proletari!

"O determineremo noi la nostra storia o lasceremo che essa venga determinata senza di noi. Noi, lavoratori manuali, impiegati, disoccupati, interinali e precari, locali o immigrati, non siamo dei telespettatori passivi. Dall'omicidio di Alexandros Grigoropoulos la sera di sabato 6, partecipiamo alle manifestazioni, agli scontri con la polizia, alle occupazioni del centro delle città come dei dintorni. Abbiamo molte volte lasciato il lavoro ed i nostri obblighi quotidiani per scendere in strada con gli studenti ed altri proletari in lotta.

ABBIAMO DECISO DI OCCUPARE L'EDIFICIO DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI IN GRECIA (GSEE):

Per trasformarla in uno spazio di libera espressione ed un punto di appuntamento per i lavoratori.

Per dissipare i miti incoraggiati dai media sull'assenza dei lavoratori negli scontri, sulla rabbia di questi ultimi giorni che sarebbe opera solo di circa 500 "incappucciati", "teppisti", con altre storie strampalate, e con la presentazione da parte dei telegiornali dei lavoratori come vittime di questi scontri, mentre la crisi capitalista in Grecia e nel mondo produce innumerevoli licenziamenti che i media ed i loro dirigenti considerano "un fenomeno naturale".

Per smascherare il ruolo vergognoso della burocrazia sindacale nel lavoro di sabotaggio contro l'insurrezione, ma anche in generale. La Confederazione generale dei lavoratori in Grecia (GSEE), e tutto l'intero apparato sindacale che la sostiene da decine e decine di anni, sabota le lotte, contratta la nostra forza lavoro con delle briciole, perpetua il sistema di sfruttamento e di schiavitù salariata. L'atteggiamento del GSEE mercoledì scorso parla da solo: il GSEE ha annullato la manifestazione degli scioperanti, già programmata, ripiegando precipitosamente su un breve assembramento sulla piazza Syntagma, assicurandosi nello stesso tempo di una rapida dispersione dei partecipanti, per paura che questi possano essere infettati dal virus dell'insurrezione.

Per aprire questo spazio, per la prima volta, come continuazione dell'apertura sociale creata dalla stessa insurrezione, spazio che è stato costruito col nostro contributo ma di cui siamo stati fino ad ora esclusi. Durante tutti questi anni, abbiamo affidato il nostro destino a salvatori di ogni natura, e alla fine abbiamo perso la nostra dignità. Come lavoratori, dobbiamo cominciare ad assumerci le nostre responsabilità, e smettere di riporre le nostre speranze nei leader "saggi" o in rappresentanti "competenti". Dobbiamo cominciare a parlare con la nostra voce, incontrarci, discutere, decidere ed agire per noi stessi. Contro gli attacchi generalizzati che subiamo la sola soluzione è la creazione di collettivi di resistenza "di base".

Per propagare l'idea dell'auto organizzazione e della solidarietà sui posti di lavoro, del metodo dei comitati di lotte e dei collettivi di base, abolire le burocrazie sindacali.

Durante tutti quest’anni, abbiamo subito la miseria, la rassegnazione, la violenza al lavoro.

Ci siamo abituati a contare i nostri feriti, i nostri morti - i sedicenti "incidenti sul lavoro".

Ci siamo abituati a ignorare che gli immigrati, nostri fratelli di classe, vengono uccisi. Siamo stanchi di vivere con l'ansia di avere assicurato il salario, di essere tassati e di garantirci una pensione che adesso somiglia ad un sogno lontano.

Lottiamo anche per non abbandonare le nostre vite nelle mani dei padroni e dei rappresentanti sindacali, come non abbandoneremo gli insorti arrestati nelle mani dello Stato e dei meccanismi giuridici!

LIBERAZIONE IMMEDIATA DEI DETENUTI!

RITIRO DELLE DENUNCE CONTRO I FERMATI!

AUTO ORGANIZZAZIONE DEI LAVORATORI!

SCIOPERO GENERALE!

ASSEMBLEA GENERALE DEI LAVORATORI NEGLI EDIFICI LIBERATI DEL GSEE"[6]

La sera del 17 dicembre, una cinquantina di bonzi e membri del servizio d’ordine sindacale tentano di riprendersi i locali ma vengono messi in fuga dall’intervento di studenti (in maggioranza anarchici, dell’Università di Economia, anch’essa occupata e trasformata in luogo di riunione e di discussione aperta a tutti gli operai) che vengono a dar man forte agli occupanti gridando a squarciagola "Solidarietà"!

Inoltre, l'associazione degli immigrati albanesi diffonde, per proclamare la sua solidarietà al movimento, un testo intitolato "Questi giorni sono anche i nostri!"

In modo significativo, una piccola minoranza di questi occupanti ha diffuso il seguente messaggio: "Panagopulos, il segretario generale del GSEE, ha dichiarato che noi non siamo dei lavoratori, perché i lavoratori sono al lavoro. Questo fatto, tra l’altro, rivela proprio che cosa è in realtà il ‘mestiere’ di Panagopulos. Assicurarsi che i lavoratori stiano buoni al lavoro e fare tutto ciò che è in suo potere perché i lavoratori vadano a lavorare.

Ma da una decina di giorni, i lavoratori non solo non sono al lavoro, ma li ritroviamo nelle strade. E questa è una realtà che nessun Panagopulos al mondo può nascondere (…) Siamo lavoratori, disoccupati (che paghiamo con il licenziamento le nostre partecipazioni agli scioperi indetti dal GSEE, mentre i sindacalisti sono ricompensati con promozioni), noi lavoriamo sotto contratto precario passando da un piccolo lavoro all’altro, lavoriamo senza sicurezza in modo formale o informale nei programmi di stage o negli impieghi sovvenzionati per diminuire il tasso di disoccupazione. Siamo una parte di questo mondo e siamo qui. Siamo dei lavoratori insorti, punto e basta.

Ogni moneta della nostra paga è pagato col nostro sangue, il nostro sudore, la violenza al lavoro, con teste, ginocchia, polsi, mani, e piedi rotti per incidenti di lavoro.

Il mondo intero è fabbricato da noi, lavoratori. (...)

Proletari dell'edificio GSEE liberato".

Gli appelli ad uno sciopero generale a tempo indeterminato a partire dal 18 si moltiplicano. I sindacati per questo giorno sono costretti ad indire uno sciopero di tre ore nei servizi pubblici.

Il mattino del 18 un altro liceale di 16 anni, partecipando ad un sit-in nei pressi della sua scuola in una periferia di Atene, è ferito da un colpo di pistola. Lo stesso giorno, parecchie sedi radio o televisive vengono occupate dai manifestanti, principalmente a Tripoli, Chania e Salonicco. Il palazzo della camera di commercio è occupato a Fatras dove si ripetono nuovi scontri con la polizia. La gigantesca manifestazione ad Atene viene repressa violentemente: per la prima volta, nuovi tipi di armi sono utilizzati dalle forze antisommossa: gas paralizzanti e granate assordanti. Un volantino diretto contro il "terrore dello Stato" è firmato "dalle ragazze in rivolta" e circola a partire dall'Università di Economia.

Il movimento percepisce confusamente i suoi limiti geografici: è per tale motivo che accoglie con entusiasmo le manifestazioni di solidarietà internazionale, in particolare a Berlino, a Roma, a Mosca, a Montreal o a New York e ne fa l'eco: "questo sostegno è molto importante per noi. Gli occupanti del Politecnico chiamano a "una giornata internazionale di mobilitazione contro gli omicidi di Stato" per il 20 dicembre; ma per vincere l'isolamento di questo movimento proletario in Grecia, la sola via, la sola prospettiva è lo sviluppo della solidarietà e della lotta di classe a scala internazionale che si esprime più chiaramente di fronte alla crisi mondiale.

Una maturazione portatrice di avvenire

A partire dal 20 dicembre violenti combattimenti di strada hanno luogo e la morsa si chiude in particolare intorno al Politecnico assediato dalle forze di polizia che minacciano di dare l'assalto. L'edificio del sindacato GSEE occupato viene abbandonato il 21/12 a seguito di una decisione del comitato di occupazione votata in Assemblea Generale. Il comitato di occupazione del Politecnico di Atene il 22 dicembre pubblica un comunicato che dichiara tra l’altro: "Siamo per l'emancipazione, la dignità umana e la libertà. Non è necessario spararci addosso i vostri gas lacrimogeni, già piangiamo sufficientemente da soli".

Con molta maturità, conformemente alla decisione presa dell'assemblea generale all'Università di Scienze Economiche, gli occupanti di quest’università utilizzano l’appello per la manifestazione del 24 contro la repressione poliziesca ed in solidarietà con gli arrestati come momento propizio per evacuare il palazzo in massa ed in sicurezza: "sembra esserci un consenso sulla necessità di lasciare le università e in generale di seminare lo spirito della rivolta nella società". Questo esempio sarà seguito nelle ore successive dalle assemblee generali delle altre università occupate evitando la trappola di restare chiusi dentro e di uno scontro diretto con la polizia. Sono evitati il bagno di sangue ed una più violenta repressione. Le assemblee generali hanno anche denunciato, come un atto di provocazione poliziesca, i colpi di arma da fuoco sparati contro un mezzo della polizia e rivendicati da una sedicente “Azione popolare”.

Il comitato di occupazione del Politecnico evacua simbolicamente l'ultimo bastione di Atene a mezzanotte del 24 dicembre. "L'assemblea generale e solo essa deciderà se, e quando, lasceremo l'università (…): il punto cruciale è che spetta agli occupanti, e non alla polizia, decidere del momento in cui bisogna lasciare i luoghi".

Prima, il comitato di occupazione ha pubblicato una dichiarazione: "terminando l'occupazione del Politecnico dopo 18 giorni, mandiamo la nostra più calorosa solidarietà a tutte le persone che hanno fatto parte di queste rivolte nelle differenti maniere, non solo in Grecia ma anche nei numerosi paesi europei, americani, dell’Asia ed in Oceania. Per tutti quelli che abbiamo incontrato e con cui continuiamo insieme a combattere per la liberazione dei prigionieri di questa rivolta, ed anche fino alla liberazione sociale mondiale".

In certi quartieri gli abitanti si sono impossessati degli altoparlanti, installati dalla municipalità per trasmettere canti natalizi, per leggere al microfono comunicati che, tra l’altro, chiedono, la liberazione immediata dei detenuti, il disarmo della polizia, lo scioglimento delle squadre antisommossa e l'abolizione delle leggi antiterroristiche. A Volos, la stazione radio municipale e gli uffici del giornale locale sono stati occupati per parlare degli avvenimenti e delle loro esigenze. A Lesvos, dei manifestanti hanno installato degli altoparlanti nel centro della città e hanno trasmesso dei messaggi. A Ptolemaida o a loannina, un albero di Natale è stato decorato con le foto del giovane liceale ucciso e delle manifestazioni e con le rivendicazioni del movimento.

Il sentimento di solidarietà si è nuovamente manifestato spontaneamente e con forza il 23 dicembre, dopo l'aggressione di un'impiegata dell'impresa di pulizia Oikomet, subappalto della compagnia della metropolitana di Atene (Athens Piraeus Electric Railway - ISAP -) con dell'acido solforico sul volto mentre ritornava dal lavoro. Alcune manifestazioni di solidarietà si sono svolte ed il 27 dicembre 2008 la sede della metropolitana di Atene è stata occupata mentre a Salonicco è la sede del GSEE ad essere occupata. Le due occupazioni hanno organizzato una serie di manifestazioni, di concerti di solidarietà e di "contro-informazione", occupando, per esempio, il sistema degli altoparlanti della stazione di metropolitana per leggere dei comunicati.

L'assemblea ad Atene ha dichiarato nel suo testo:

"Quando attaccano uno di noi, attaccano tutti noi!

Oggi, occupiamo l’ufficio centrale dell’ ISAP (metropolitana di Atene) come una prima risposta all'attacco omicida con il vetriolo sul volto di Constantina Kuneva il 23 dicembre, mentre ritornava dal lavoro. Constantina è in terapia intensiva all'ospedale. La settimana scorsa, ha litigato con la compagnia rivendicando tutto il premio di Natale per lei ed i suoi colleghi, denunciando gli atti illegali dei padroni. Già precedentemente, sua madre è stata licenziata dalla stessa compagnia. Lei stessa è stata trasferita lontano dalla sua prima stazione di lavoro. Sono comportamenti molto diffusi nel settore delle compagnie di pulizia che assumono lavoratori precari. (...) Oikomet (…) ha per proprietario un membro del PASOK (il partito socialista greco). In questa azienda che adopera ufficialmente 800 lavoratori (i lavoratori parlano del doppio, dal momento che negli ultimi tre anni hanno lavorato più di 3000) il comportamento mafioso illegale dei padroni è un fenomeno quotidiano. I lavoratori sono obbligati per esempio, a firmare dei contratti bianchi (le condizioni sono scritte successivamente dai padroni) che non hanno mai l'opportunità di rivedere. Lavorano 6 ore e sono pagati solo per 4,5 (salario lordo), per non superare le 30 ore, altrimenti devono essere iscritti nella categoria dei lavoratori ad alto rischio. I padroni li terrorizzano, li spostano, li licenziano e li minacciano a dimissioni forzate. Constantina è una di noi. La lotta per la DIGNITA’ e la SOLIDARIETA’ è la NOSTRA lotta".

Nello stesso tempo, l'assemblea d’occupazione del GSEE di Salonicco pubblicava un testo di cui riproduciamo degli estratti: "Oggi occupiamo la sede dei Sindacati di Salonicco per opporci all'oppressione che si manifesta attraverso gli omicidi ed il terrorismo contro i lavoratori; (...) facciamo appello a tutti i lavoratori per unirsi a questa lotta comune. (...) L'assemblea aperta di coloro che occupano la centrale sindacale che è di campi politici differenti, sindacalisti, studenti, immigrati e compagni stranieri ha adottato questa decisione comune:

- Continuare l'occupazione;

- Organizzare un assembramento in solidarietà con Constantina Kuneva; (...)

- Organizzare delle azioni di informazioni e di presa di coscienza delle città vicine;

- Organizzare un concerto nel Centro per raccogliere del denaro per Constantina".

Peraltro, questa assemblea dichiarava:

In nessuna parte nella piattaforma [dei sindacati], viene fatto riferimento alle cause della disuguaglianza e della miseria e delle strutture gerarchiche nella società. (...) Le Confederazioni Generali ed i Centri sindacali in Grecia sono parti intrinseche del regime al potere; i loro membri di base e gli operai devono girar loro la schiena, e (…) creare un polo autonomo di lotta diretto da loro stessi (…). Se i lavoratori prendono a carico le loro lotte e rompono la logica di essere rappresentati dai complici dei padroni, ritroveranno la loro fiducia e migliaia di essi riempiranno le strade nei prossimi scioperi. Lo Stato e le sue squadracce assassinano delle persone.

Auto-organizzazione! Lotte di autodifesa sociale! Solidarietà con i lavoratori immigrati e con Constantina Kuneva!"

All’inizio di gennaio 2009, manifestazioni hanno ancora luogo in tutto il paese in solidarietà con i prigionieri. 246 persone sono fermate di cui 66 sono ancora in prigione preventiva. Ad Atene 50 immigrati sono fermati nei primi tre giorni del movimento di rivolta, con pene che vanno fino a 18 mesi di prigione emesse senza interpreti e che si ritrovano minacciati di espulsione.

Il 9 gennaio giovani e poliziotti si sono di nuovo scontrati ad Atene, al termine di un corteo nella centro della città di circa 3000 insegnanti, studenti ed alunni. I loro striscioni raffiguravano slogan come: "Denaro per la scuola e non per i banchieri", "Abbasso il governo degli assassini e della povertà". Ingenti forze antisommossa hanno caricato a più riprese per disperderli, effettuando nuove numerose interpellanze.

Come in Grecia, ovunque, con la precarietà, i licenziamenti, la disoccupazione, i salari di miseria imposti dalla sua crisi mondiale, lo Stato capitalista non può che portare più polizia e repressione. Solo lo sviluppo internazionale della lotta e della solidarietà di classe tra operai, impiegati, studenti, disoccupati, lavoratori precari, pensionati, di ogni generazione, può aprire la via ad una prospettiva futura per abolire questo sistema di sfruttamento.

W. (18 gennaio 2009)

[1] Vedere l’articolo sul nostro sito Web: Mobilitazione massiccia contro la riforma dell’insegnamento in Italia.

[2] Marianne n°608 del 13 dicembre: “Grecia: le lezioni di una sommossa”.

[3] Libération del 12/12/2008.

[4] Le Monde del 10/12/2008.

[5] Marianne del 13 dicembre.

[6] La maggior parte dei testi riprodotti o le informazioni di stampa locale sono stati tradotti da siti anarchici come: indymedia, cnt-ait.info, dndf.org, emeutes.wordpress.com in francese o su libcom.org in inglese.

Geografiche:

- Grecia [1]

Patrimonio della Sinistra Comunista:

- Lotta proletaria [2]

La più grave crisi economica della storia del capitalismo

- letto 701 volte

La borghesia si è molto spaventata. Da agosto ad ottobre, un vero vento di panico ha soffiato sull'economia mondiale. A confermarlo ci sono le clamorose dichiarazioni di politici ed economisti: “Sull’orlo del baratro”, “Una Pearl Harbor economica”, “Uno tsunami che si avvicina”, “Un 11 Settembre della finanza”[1]... all’appello manca solo il riferimento al Titanic!

Bisogna dire che le più grandi banche del pianeta stavano per fallire l’una dopo l’altra e che le Borse affondavano perdendo 32.000 miliardi di dollari dall’inizio di gennaio 2008, vale a dire l’equivalente di due anni della produzione totale degli Stati Uniti. La Borsa islandese è crollata del 94 % e quella di Mosca del 71%!

Alla fine la borghesia, passando da un piano di “salvataggio” ad un piano di “rilancio”, è riuscita ad evitare la paralisi totale dell’economia. Questo significa forse che il peggio è dietro di noi? Certamente no! La recessione nella quale siamo appena entrati si presenta come la più devastante dalla Grande Depressione del 1929.

Gli economisti lo confessano chiaramente: l’attuale “congiuntura” è “la più difficile da parecchi decenni”, ha annunciato il 4 agosto HSBC, la “più grande banca del mondo”[2]. “Siamo di fronte ad uno dei climi economici e di politica monetaria più difficili mai visti” ha rilanciato il presidente della Banca Federale Americana (FED) il 22 agosto[3].

Del resto la stampa internazionale non si è ingannata, paragonando continuamente il periodo attuale al marasma economico degli anni 1930, come nel caso della copertina del Time che annunciava “The New Hard Times”, i nuovi tempi duri, su una foto di operai del 1929 che andavano a mangiare una zuppa calda alla mensa popolare. Ed infatti, tali scene si ripetono di nuovo: le associazioni di carità che distribuiscono pasti sono strapiene, mentre in numerosi paesi, file di attesa di parecchie centinaia di lavoratori disoccupati si formano ogni giorno davanti agli appositi uffici per cercare un lavoro.

E che dire dell’intervento teletrasmesso il 24 settembre 2008 di George W. Bush, Presidente degli Stati Uniti: “Noi siamo nel mezzo di una grave crisi finanziaria (...) tutta la nostra economia è in pericolo. (...) Settori chiave del sistema finanziario degli Stati Uniti rischiano di crollare. (...) l’America potrebbe sprofondare nel panico finanziario, e noi assisteremmo ad uno scenario desolante. Nuove banche fallirebbero. (...) Il mercato borsistico crollerebbe ancora di più, e ciò ridurrebbe il valore del vostro conto pensione. Il valore della vostra casa cadrebbe. I pignoramenti si moltiplicherebbero. (...) Numerose imprese dovrebbero chiudere i battenti, e milioni di americani perderebbero il loro impiego. (…) Alla fine, il nostro paese potrebbe affondare in una lunga e dolorosa recessione”.

Ebbene, questo “scenario desolante” di una “lunga e dolorosa recessione” si sta realizzando, toccando non solo “il popolo americano” ma gli operai del mondo intero!

Una brutale recessione …

Dall’ormai celebre “crisi dei subprimes” dell’estate 2007, le cattive notizie economiche non smettono di susseguirsi, giorno dopo giorno.

L’ecatombe del settore bancario per il solo anno 2008 è impressionante. Hanno dovuto essere ricomprati da un concorrente, recuperati da una banca centrale o semplicemente nazionalizzati: Northern Rock, l’ottava banca inglese, Bear Stearns, (la quinta banca di Wall Street), Freddie Mac e Fannie Mae (due organismi di rifinanziamento ipotecario americano che incidono per circa 850 miliardi di dollari), Merrill Lynch, (altro fiore all’occhiello americano), HBOS (seconda banca di Scozia), AIG (American International Group, uno dei più grandi istituti assicurativi mondiali) e Dexia (organismo finanziario del lussemburghese, belga e francese). Fallimenti clamorosi e storici hanno anche contrassegnato quest’anno di crisi. A luglio, Indymac, uno dei più grossi istituti ipotecari americani, è stato posto sotto tutela delle autorità federali. Era allora il più importante istituto bancario a fallire negli Stati Uniti negli ultimi ventiquattro anni! Ma questo record non è durato a lungo. Qualche giorno più tardi la quarta banca americana, Lehman Brothers, dichiara anch’essa fallimento. Il totale dei suoi debiti raggiunge i 613 miliardi di dollari. Record battuto! Il più clamoroso fallimento di una banca americana fino ad allora, quello della Continental Illinois del 1984, si era giocato una somma sedici volte più modesta (40 miliardi di dollari). Solo dopo due settimane, nuovo record! È la volta della Washington Mutual (WaMu), la più importante cassa di risparmio degli Stati Uniti.

Dopo questa specie di infarto di ciò che costituisce il cuore stesso del capitalismo - il settore bancario - oggi è la salute dell’insieme del corpo che vacilla e deperisce; “l’economia reale” è a sua volta brutalmente colpita. Secondo l’Ufficio nazionale della ricerca economica (NBER), gli Stati Uniti sono ufficialmente in recessione dal dicembre 2007. Nouriel Roubini, l’economista attualmente più rispettato a Wall Street, pensa anche che una contrazione dell’attività dell’economia americana dell’ordine del 5 % nel 2009 e ancora del 5 % nel 2010 sia probabile[4]! Noi non possiamo sapere se ciò accadrà, ma il semplice fatto che uno degli economisti più rinomati del pianeta possa considerare un tale scenario catastrofico rivela la reale inquietudine della borghesia. L’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) prevede che tutta l’Unione Europea entrerà in recessione nel 2009. Per la Germania, la Deutsche Bank prevede una riduzione del PIL che può arrivare fino al 4%[5]! Per avere un’idea dell’ampiezza di una tale recessione, bisogna sapere che il peggiore anno dalla seconda guerra mondiale era stato il 1975, quando il PIL tedesco era diminuito “solamente” dello 0,9%. Nessun continente viene risparmiato. Il Giappone è già in recessione e la stessa Cina, questo “Eldorado capitalista”, non sfugge a questo rallentamento brutale. Risultato: la domanda è crollata ad un punto tale che tutti i prezzi, ivi compreso il petrolio, sono in caduta. In breve, l’economia mondiale va a rotoli.

... e un’ondata di povertà senza precedenti dagli anni 1930

La prima vittima di questa crisi è evidentemente il proletariato. Negli Stati Uniti, il degrado delle condizioni di vita è particolarmente spettacolare. Dall’estate 2007, 2,8 milioni di lavoratori, non potendo rimborsare i loro crediti, si sono ritrovati in mezzo ad una strada. Secondo l’Associazione dei banchieri ipotecari, MBA, oggi, potenzialmente, quasi uno su dieci dei mutuatari immobiliari americani è minacciato di sfratto. E questo fenomeno comincia a colpire anche l’Europa, in particolare la Spagna e la Gran Bretagna.

Anche i licenziamenti si moltiplicano. In Giappone, la Sony ha annunciato un piano senza precedenti di 16.000 licenziamenti di cui 8.000 salariati a contratto a tempo indeterminato (CDI). Questo gruppo emblematico dell’industria giapponese non aveva mai licenziato impiegati con CDI. Il settore edile, con la crisi immobiliare, va a rilento. Il settore dell’edilizia e dei lavori pubblici in Spagna si aspetta di perdere 900.000 impieghi da ora al 2010! Per le banche, è un vero gioco al massacro. Citigroup, una delle più grandi banche del mondo, si appresta a sopprimere 50.000 posti di lavoro dopo che, dall’inizio del 2008, ne ha già eliminato 23.000! Nel 2008, solo in questo settore, sono stati soppressi negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna 260000 impieghi. Ora, un impiego nella finanza genera in media quattro impieghi diretti. Il crollo degli organismi finanziari significa dunque la disoccupazione per centinaia di migliaia di famiglie operaie. Altro settore particolarmente toccato è quello dell’automobile. Quest’autunno le vendite di veicoli sono crollate dovunque per oltre il 30%. Renault, primo costruttore francese, ha praticamente fermato la sua produzione da metà novembre; dalle sue fabbriche non esce più un’automobile e i suoi impianti girano già da mesi al 54% delle loro capacità. Toyota, nelle sue officine in Giappone, sta per sopprimere 3.000 impieghi temporanei su 6.000 (il 50%!). Ma, ancora una volta, è dagli Stati Uniti che giungono le notizie più allarmanti: le famose Big Three di Detroit (Generale Motors, Ford e Chrysler) sono sull’orlo del fallimento. La copertura di 15 miliardi di dollari versati dallo Stato americano non basterà a portarle fuori dai guai in maniera durevole[6] (le Big Three del resto avevano chiesto almeno 34 miliardi). Delle ristrutturazioni massicce avranno luogo necessariamente nei mesi a venire. Sono minacciati dai 2,3 a 3 milioni di impieghi. E qui, gli operai licenziati, insieme al loro impiego, perderanno anche l’assicurazione contro le malattie e la pensione!

L’inesorabile conseguenza di questa distruzione massiccia di impieghi è evidentemente l’esplosione della disoccupazione. In Irlanda, il “modello economico dell’ultimo decennio”, il numero di disoccupati è più che raddoppiato in un anno, e ciò rappresenta il più forte rialzo mai registrato! La Spagna chiude l’anno con 3,13 milioni di disoccupati, circa 1 milione in più rispetto al 2007[7]. Negli Stati Uniti, 2,6 milioni di impieghi sono stati cancellati nel 2008, cosa mai vista dal 1945[8]. Il fine anno è stato particolarmente disastroso con più di 1,1 milioni di posti persi tra novembre e dicembre. A questo ritmo, potrebbero aversi ancora 3 o 4 milioni di disoccupati in più da qui all’inizio dell’estate 2009.

E per gli scampati, quelli che vedono licenziati i loro colleghi, l’avvenire è “lavorare molto più per guadagnare molto meno”[9]. Così, secondo l’ultimo rapporto dell’Ufficio Internazionale del Lavoro (BIT), intitolato “Rapporto mondiale sui salari 2008/09”, “Per 1,5 miliardi di salariati nel mondo, si profilano tempi difficili”, “la crisi economica mondiale dovrebbe determinare dolorosi tagli di salari”.

Inevitabilmente, il risultato atteso da tutti questi attacchi è un innalzamento considerevole della miseria. Dall’Europa agli Stati Uniti, tutte le associazioni caritatevoli hanno constatato in questi ultimi mesi un aumento di almeno il 10 % di affluenza alla mensa popolare. Quest’ondata di povertà significa che alloggiare, curarsi e nutrirsi diventa sempre più difficile. Ciò significa anche per i giovani di oggi che questo mondo capitalista non ha più avvenire da offrire loro!

Come la borghesia spiega questa crisi

I meccanismi economici che hanno generato l’attuale recessione cominciano ad essere relativamente conosciuti. La televisione ci ha propinato servizi che rivelano, secondo loro, tutte i retroscena del problema. Per semplificare, per anni, il consumo delle “famiglie americane” (detto diversamente, delle famiglie operaie) è stato sostenuto artificialmente da ogni sorta di credito, in particolare, un credito dal successo fulmineo: i mutui ipotecari a rischio o “subprimes”. Le banche, le istituzioni finanziarie, i fondi di pensione … tutti prestavano senza preoccuparsi della capacità reale di questi operai di rimborsare (da cui “a rischio”) purché avessero un bene immobiliare (da cui “ipotecario”). Nella peggiore delle ipotesi, pensavano, sarebbero stati risarciti dalla vendita delle case pignorate dei debitori che non fossero riusciti a sdebitarsi. Si è determinato allora un effetto a valanga: più gli operai chiedevano prestiti - principalmente per acquistare casa - più l’immobiliare si quotava; più l’immobiliare si quotava, più gli operai potevano chiedere prestiti. Tutti gli speculatori del pianeta sono allora entrati in ballo: anch’essi si sono messi ad acquistare case per rivenderle poi ad un prezzo maggiore e, soprattutto, si sono venduti gli uni con gli altri questi famosi subprimes attraverso le “titolarizzazione” (cioè la trasformazione dei crediti in valori mobiliari scambiabili sul mercato mondiale come le altre azioni ed obbligazioni). In un decennio, la bolla speculativa è diventata enorme; tutte le istituzioni finanziarie del pianeta hanno realizzato questo tipo di operazione a livello di migliaia di miliardi di dollari. In altre parole, famiglie che si sapevano come insolvibili sono diventate le galline dalle uova d’oro dell’economia mondiale.

Evidentemente, l’economia reale ha finito per ricordare a tutto questo bel mondo la dura realtà. Nella “vita reale”, tutti questi operai super indebitati hanno dovuto fare i conti anche con l’innalzamento del costo della vita ed il blocco dei salari, i licenziamenti, la riduzione dei sussidi di disoccupazione … In una parola, si sono impoveriti così tanto che una parte sempre più numerosa di loro effettivamente non è riuscita a fare fronte alle scadenze del loro prestito. I capitalisti hanno allora cacciato con la forza i cattivi pagatori per rivendere i beni immobiliari … ma le case messe in vendita sono state così numerose[10] che i prezzi hanno cominciato a calare e … patatrac ... sotto il sole estivo del 2007, la grossa palla di neve si è sciolta di colpo! Le banche si sono ritrovate con centinaia di migliaia di debitori insolvibili ed altrettante case che non valevano più niente. Ecco il fallimento, il crac.

Così riassunto, tutto ciò può sembrare assurdo. Prestare a persone che non hanno i mezzi per rimborsare va contro il buonsenso capitalista. E tuttavia, l’economia mondiale ha basato l’essenziale della sua crescita dell’ultimo decennio su un’azione così fumosa. La domanda è dunque perché? Perché una tale follia? La risposta data dai giornalisti, dai politici, dagli economisti è semplice ed unanime: è colpa degli speculatori! È colpa della cupidigia dei “padroni mascalzoni”! È colpa dei “banchieri irresponsabili”! Oggi, tutto riprendono in coro il ritornello tradizionale della sinistra e dell’estrema sinistra del capitale sulle malefatte della “dérégulation” e del “neo-liberismo” (una specie di liberismo senza freni) e reclamano un ritorno dello Stato… ciò che del resto rivela la vera natura dei propositi “anti-capitalisti” della sinistra e dell’estrema sinistra del capitale. Così, Sarkozy proclama che “il capitalismo deve rifondarsi su delle basi etiche”. La Signora Merkel insulta gli speculatori. Zapatero punta il dito accusatore sui “fondamentalisti del mercato”. E Chavez, l’illustre paladino del “socialismo del XXI secolo”, commenta le misure di nazionalizzazione di urgenza prese da Bush dicendo: “Il compagno Bush sta prendendo delle misure tipiche del compagno Lenin”[11]. Tutti ci dicono che oggi la speranza è riposta in un “altro capitalismo”, più umano, più morale … più statalista!

Menzogne! Tutto ciò che esce dalla bocca di questi politici è falso, a cominciare dalla loro pretesa spiegazione della recessione.

L’attuale catastrofe economica è il frutto di cento anni di decadenza

In realtà, è lo stesso Stato che, per primo, ha organizzato questo indebitamento generalizzato delle case. Per sostenere artificialmente l’economia, gli Stati hanno aperto tutte le porte del credito riducendo i tassi d’interesse delle banche centrali. Queste banche di Stato, concedendo prestiti a basso costo, talvolta a meno dell’1%, hanno permesso al denaro di scorrere a cascate. L’indebitamento mondiale è stato dunque il risultato di una scelta deliberata della borghesia e non di una qualsiasi “dérégulation”. Come comprendere altrimenti la dichiarazione di Bush all’indomani dell’11 settembre 2001 quando, di fronte ad un inizio di recessione, ha lanciato un appello agli operai: “Siate dei buoni patrioti, consumate”. Il Presidente americano lanciava in tal modo un messaggio chiaro a tutta la sfera finanziaria: moltiplicate i crediti per il consumo altrimenti l’economia nazionale crollerà![12]

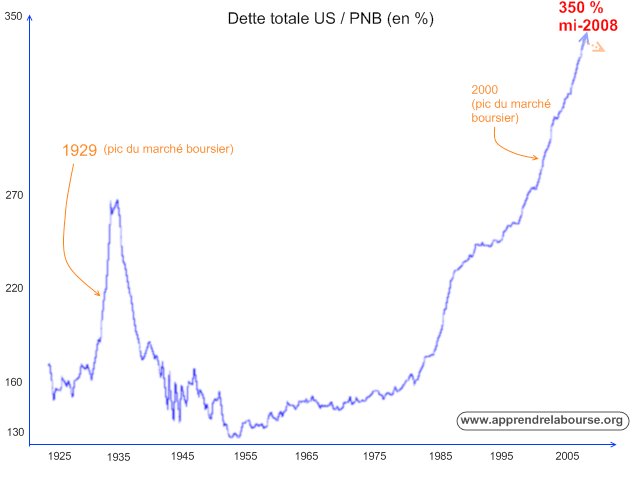

In verità, sono decenni che il capitalismo sopravvive in questo modo, a credito. Il grafico della figura 1[13], che rappresenta l’evoluzione del debito totale americano dal 1920 - e cioè il debito dello Stato, delle imprese e delle famiglie - parla da solo. Per comprendere l’origine di questo fenomeno ed andare al di là della spiegazione semplicistica e fraudolenta della “follia dei banchieri, degli speculatori e dei padroni”, bisogna penetrare “nel grande segreto della società moderna”: “la produzione di plusvalore”[14], secondo i termini di Marx.

Il capitalismo porta in sé, da sempre, un tipo di malattia congenita: produce una tossina in abbondanza che il suo organismo non riesce ad eliminare, la “sovrapproduzione”. In effetti, esso produce più merci di quante il suo mercato riesca ad assimilare. Perché? Facciamo un esempio completamente teorico: un operaio che lavora su una catena di montaggio o dietro un computer e che, alla fine del mese, è pagato 800 euro. In effetti, egli ha prodotto non per l’equivalente di 800 euro - che è quello che lui riceve - ma per il valore di 1200 euro. Ha effettuato un lavoro non pagato o, detto diversamente, un plus-valore. Che fa il capitalista dei 400 euro che ha rubato all’operaio (sempre che riesca a vendere la merce)? Ne mette una parte nella sua tasca, ammettiamo 150 euro, e i 250 euro che restano li reinveste nel capitale della sua impresa, spesso sotto forma d’acquisto di macchine più moderne, ecc. Ma perché il capitalista si comporta in questo modo? Perché non ha la scelta. Il capitalismo è un sistema concorrenziale, bisogna vendere i prodotti meno cari del vicino che fabbrica lo stesso tipo di prodotti. Di conseguenza il padrone è costretto non solo ad abbassare i costi della sua produzione, e cioè i salari[15], ma anche ad utilizzare una parte crescente del lavoro non pagato per reinvestirlo prioritariamente in macchine a prestazioni migliori[16] per aumentare la produttività. Se non lo facesse, non potrebbe modernizzarsi e, prima o dopo, i suoi concorrenti - che invece lo avessero fatto - venderebbero a minor prezzo imponendosi sul mercato. Il sistema capitalista è dunque minato da un fenomeno contraddittorio: non retribuendo gli operai con l’equivalente di ciò che hanno effettivamente fornito come lavoro e costringendo i padroni a rinunciare al consumo di una gran parte del profitto così estorto, il sistema produce più valore di quanto ne possa distribuire. Mai, dunque, né gli operai né i capitalisti insieme potranno da soli assorbire tutte le merci prodotte. Chi potrà consumare questo surplus di merci? Questo sistema deve trovare necessariamente nuovi sbocchi all’infuori del contesto della produzione capitalista, ossia quelli che si chiamano mercati extra-capitalisti (ovvero in quei settori sociali che non funzionano in modo capitalista).

È perciò che, nel 18° secolo e soprattutto nel 19°, il capitalismo è partito alla conquista del mondo: doveva trovare continuamente dei nuovi mercati, dei nuovi sbocchi, in Asia, in Africa, in Sud America, per realizzare profitto vendendo le sue merci in esubero, per evitare di assistere alla paralisi della sua economia. E, d’altra parte, è sistematicamente questo che avveniva quando non riusciva abbastanza rapidamente ad ottenere nuove conquiste. Il Manifesto comunista del 1848 di Marx-Engels fa una descrizione magistrale di questo tipo di crisi: “Nelle crisi scoppia una epidemia sociale che in tutte le epoche anteriori sarebbe apparsa un assurdo: l’epidemia della sovrapproduzione. La società si trova all’improvviso ricondotta ad uno stato di momentanea barbarie; sembra che una carestia, una guerra generale di sterminio le abbiano tagliato tutti i mezzi di sussistenza; l’industria, il commercio sembrano distrutti. E perché? Perché la società possiede troppa civiltà, troppi mezzi di sussistenza, troppa industria, troppo commercio”. In quest’epoca, tuttavia, poiché il capitalismo era in piena crescita, poteva giustamente conquistare nuovi territori, ogni crisi lasciava in seguito il posto ad un nuovo periodo di prosperità. “Il bisogno di uno smercio sempre più esteso per i suoi prodotti sospinge la borghesia a percorrere tutto il globo terrestre. Dappertutto deve annidarsi, dappertutto deve costruire le sue basi, dappertutto deve creare relazioni (...) I bassi prezzi delle sue merci sono l’artiglieria pesante con la quale essa spiana tutte le muraglie cinesi, con la quale costringe alla capitolazione la più tenace xenofobia dei barbari. Costringe tutte le nazioni ad adottare il sistema di produzione della borghesia, se non vogliono andare in rovina, le costringe ad introdurre in casa loro la cosiddetta civiltà, cioè a diventare borghesi. In una parola, essa si crea un mondo a propria immagine e somiglianza.” (Il Manifesto). Ma già in quel momento, Marx percepiva in queste crisi periodiche qualche cosa di più di un semplice ciclo eterno che finirebbe sempre in prosperità. Lui ci vedeva l’espressione delle contraddizioni profonde che minano il capitalismo. “Con quale mezzo la borghesia supera la crisi? Da un lato, con la distruzione coatta di una massa di forze produttive; dall’altro, con la conquista di nuovi mercati e con lo sfruttamento più intenso dei vecchi. Dunque, con quali mezzi? Mediante la preparazione di crisi più generali e più violente e la diminuzione dei mezzi per prevenire le crisi stesse.” (idem). Ancora, in Lavoro Salariato e Capitale Marx aggiunge: “nella misura in cui la massa della produzione, cioè il bisogno di estesi mercati, diventa più grande, il mercato mondiale sempre più si contrae, i nuovi mercati da sfruttare si fanno sempre più rari, poiché ogni crisi precedente ha già conquistato al commercio mondiale un mercato fino ad allora non conquistato o sfruttato dal commercio soltanto in modo superficiale”.

Durante tutto il 18° ed il 19° secolo, le principali potenze capitaliste si lanciano in una vera corsa alla conquista del mondo; si dividono progressivamente il pianeta in colonie e formano veri imperi. Ogni tanto, si ritrovano faccia a faccia a mettere gli occhi sullo stesso territorio, e allora scoppia una breve guerra, e lo sconfitto parte rapidamente per trovare un altro angolo della terra da conquistare. Ma all’inizio del 20° secolo, le grandi potenze si sono ormai diviso il dominio di tutto il mondo, per loro quindi non è più il tempo di correre in Africa, in Asia o in America, ma di impegnarsi in una guerra spietata per difendere le loro aree di influenza ed impossessarsi, a forza di cannoni, di quelle dei loro concorrenti imperialisti. A questo punto si tratta di una vera questione di sopravvivenza per le nazioni capitaliste che devono scaricare imperativamente la loro sovrapproduzione sui mercati non capitalisti (ormai esauriti). Non è un caso che sia proprio la Germania che, avendo pochissime colonie, si mostra la più aggressiva e che, nel 1914, scatena la Prima Guerra mondiale. Questa carneficina provocò più di 11 milioni di morti, orribili sofferenze e causò un trauma morale e psicologico ad intere generazioni. Questo orrore annuncia l’entrata in una nuova epoca, l’epoca più barbara della storia. Da allora, il capitalismo, avendo raggiunto il suo apogeo, entra nel suo periodo di decadenza. Il crac del 1929 ne sarà una chiara conferma.

E tuttavia, dopo più di cent’anni di lenta agonia, questo sistema è sempre in piedi, barcollante, malmesso, ma in piedi. Come fa a sopravvivere? Come mai il suo organismo non è ancora totalmente paralizzato dalla tossina della sovrapproduzione? È qui che il ricorso all’indebitamento entra in gioco. L’economia mondiale è riuscita ad evitare un crollo clamoroso ricorrendovi sempre più massicciamente.

Come mostra la figura 1, fin dall’inizio del 20° secolo, il debito totale americano è fuori controllo per esplodere letteralmente negli anni ‘20. Le famiglie, le imprese e le banche crollano sotto i debiti. E la caduta brutale della curva dell’indebitamento negli anni ‘30 e ‘40 è in realtà ingannevole. Infatti, la grande Depressione degli anni 1930 rappresenta la prima grande crisi economica della decadenza. La borghesia non era ancora preparata ad un tale shock. Innanzitutto non reagisce, se non male. Chiudendo le sue frontiere (protezionismo) accentuò la sovrapproduzione, la tossina provocò delle devastazioni. Tra il 1929 ed il 1933, la produzione industriale americana crollò della metà[17]; la disoccupazione colpì 13 milioni di operai e si sviluppò una miseria senza precedenti, due milioni di americani si ritrovarono senza riparo[18]. In un primo tempo, il governo non intervenne a favore del settore finanziario: delle 29.000 banche censite nel 1921, non resteranno più di 12.000 alla fine del mese di marzo 1933, e questa ecatombe proseguirà ancora fino al 1939[19]. Tutti questi fallimenti sono sinonimi della scomparsa pura e semplice di montagne di debiti[20]. Per contro, ciò che non appare su questo grafico, è la crescita dell’indebitamento pubblico. Dopo quattro anni di attendismo, alla fine lo Stato americano prese delle misure: il New Deal di Roosevelt. E in che cosa consisté questo piano di cui si parla tanto oggigiorno? Si trattò di una politica di grande lavori basati su … un ricorso massiccio ed inedito all’indebitamento statale (da 17 miliardi nel 1929, il debito pubblico passò a 40 miliardi nel 1939[21]).

In seguito, la borghesia ha tratto le lezioni da questa disavventura. Alla fine della Seconda Guerra mondiale, organizzò a livello internazionale delle istituzioni monetarie e finanziarie (attraverso la conferenza di Bretton Woods) e, soprattutto, regolò il ricorso al credito. Così, dopo avere raggiunto un livello minimo nel 1953-1954 e malgrado la breve tregua degli anni 1950 e 1960[22], il debito totale americano ricominciò lentamente ma inesorabilmente ad aumentare fin dalla metà degli anni 1950. E quando la crisi fece il suo grande ritorno nel 1967, la classe dominante non aspettò questa volta quattro anni per reagire. Immediatamente, ricorse ai crediti. Infatti, questi ultimi quaranta anni possono in effetti riassumersi in una successione di crisi ed in un innalzamento esponenziale del debito mondiale. Negli Stati Uniti, ufficialmente si sono avute recessioni nel 1969, 1973, 1980, 1981, 1990 e 2001[23]. La soluzione utilizzata dalla borghesia americana per fare fronte ogni volta a queste difficoltà è nettamente visibile sul grafico: la pendenza dell’indebitamento si accentua notevolmente a partire dal 1973 e smisuratamente a partire dagli anni 1990. Tutte le borghesie del mondo hanno agito allo stesso modo.

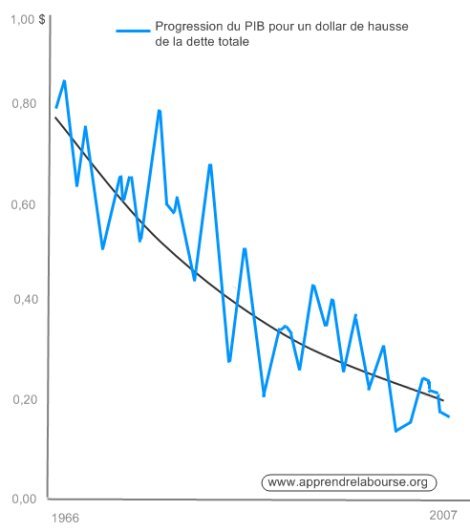

Ma l’indebitamento non è una soluzione magica. La figura 2[24] mostra che, dal 1966, l’indebitamento è sempre meno efficace per generare crescita[25]. Si tratta di un circolo vizioso: i capitalisti producono più merci rispetto alle possibilità del mercato di assorbirle normalmente; poi, il credito crea un mercato artificiale; i capitalisti vendono dunque le loro merci e reinvestono così il loro profitto nella produzione e dunque … punto e da capo, occorrono nuovi crediti per vendere nuove merci. Qui non solo i debiti si accumulano ma, ad ogni nuovo ciclo, i nuovi debiti devono essere sempre più importanti per mantenere un tasso di crescita identico (poiché la produzione si è allargata). Inoltre, una parte sempre più grande dei crediti non è iniettata mai nel circuito della produzione ma sparisce subito, inghiottita dal baratro dei deficit. In effetti, le famiglie super indebitate contraggono spesso un nuovo prestito per rimborsare i loro debiti più vecchi. Gli Stati, le imprese e le banche funzionano allo stesso modo. Infine, in questi ultimi 20 anni, essendo “l’economia reale” continuamente in crisi, una parte crescente del denaro creato è andato ad alimentare le bolle speculative (la bolla Internet, Telecom, dell’immobiliare …)[26]. Infatti, è stato più redditizio ed alla fine meno rischioso speculare in Borsa che investire nella produzione di merci che trovano notevoli difficoltà ad essere vendute. Oggigiorno il denaro che circola in Borsa è cinquanta volte superiore a quello che circola nella produzione[27].

Ma questa fuga in avanti nell’indebitamento non è solo meno efficace, ma soprattutto sfocia inesorabilmente e sistematicamente in una crisi economica devastante. Il capitale non può indefinitamente tirare fuori denaro dal suo cappello. È l’abc del commercio: ogni debito deve un giorno essere rimborsato, pena il rischio per il prestatore di serie difficoltà che vanno fino al fallimento. Torniamo dunque, in qualche modo, al caso di partenza, il capitale ha guadagnato solo del tempo di fronte alla sua crisi storica. Ma peggio! Rinviando gli effetti della sua crisi nel futuro, ha preparato in realtà ogni volta convulsioni economiche ancora più violente. Ed è proprio questo quello che capita oggi al capitalismo!

Lo Stato può salvare l’economia capitalista?

Quando un individuo fallisce, perde tutto ed è gettato per strada. L’impresa chiude i battenti. Ma uno Stato? Uno Stato può fallire? Dopo tutto, non abbiamo mai visto uno Stato “chiudere bottega”. Non esattamente, infatti. Ma essere insolvente, si!

Nel 1982, quattordici paesi africani super indebitati sono stati costretti a dichiararsi ufficialmente insolventi. Negli anni 1990, dei paesi del Sud America e la Russia sono crollati. Recentemente, nel 2001, anche l’Argentina è crollata. In realtà, questi Stati non hanno smesso di esistere, e neanche l’economia nazionale si è fermata. Invece, ogni volta, c’è stato una specie di sisma economico: il valore della moneta nazionale è crollato, i prestatori (in generale altri Stati) hanno perso tutto o parte del loro investimento e, soprattutto, lo Stato ha ridotto drasticamente le sue spese licenziando una buona parte di lavoratori statali e non pagando per un certo tempo quelli che rimanevano in servizio.

Oggi, numerosi paesi sono sull’orlo di un tale baratro: l’Equador, l’Islanda, l’Ucraina, la Serbia, l’Estonia... Ma che ne è delle grandi potenze? Il governatore della California, Arnold Schwarzenegger, ha dichiarato a fine dicembre che il suo Stato si trova in “una condizione di emergenza fiscale”. Il più ricco degli Stati americani, il “Golden State”, si prepara a licenziare una buona parte dei suoi 235.000 impiegati (i rimanenti dovranno prendere due giorni di ferie non pagate ogni mese a partire dal 1 febbraio 2009)! Presentando questo nuovo bilancio, l’ex star di Hollywood ha avvertito che “ciascuno dovrà fare dei sacrifici”. Sta qua un simbolo forte delle difficoltà economiche profonde della prima potenza mondiale. Siamo ancora lontani da una cessazione dei pagamenti da parte dello Stato americano, ma questo esempio mostra chiaramente che i margini di manovra finanziari sono attualmente molto limitati per l’insieme delle grandi potenze. L’indebitamento mondiale sembra arrivare a saturazione (nel 2007 era di 60.000 miliardi di dollari e successivamente si è ancora gonfiato di parecchie migliaia di miliardi); costretta a proseguire per questa strada, la borghesia va dunque a provocare delle scosse economiche devastanti. La FED ha abbassato i suoi tassi di interesse per l’anno 2009 allo 0,25% per la prima volta dalla sua creazione nel 1913! Lo Stato americano presta dunque denaro quasi gratuitamente (e se si tiene in conto l’inflazione ci perde pure). Tutti gli economisti del pianeta richiedono un “nuovo New Deal”, sognando di vedere in Obama il nuovo Roosevelt, capace di rilanciare l’economia, come nel 1933, attraverso un immenso piano di grande lavori pubblici finanziati … a credito[28]. Piani di indebitamento statale tipo New Deal la borghesia ne lancia regolarmente dal 1967, senza un reale successo. Ed il problema sta nel fatto che una tale politica di fuga in avanti può provocare il crollo del dollaro. Oggi, infatti, sono numerosi i paesi a dubitare della capacità degli Stati Uniti di far fronte un giorno ai loro debiti e ad essere tentati di ritirare tutti i loro investimenti. Per esempio la Cina, a fine 2008, ha minacciato, in linguaggio diplomatico, lo Zio Sam di smettere di sostenere l’economia americana attraverso l’acquisto dei suoi Buoni del Tesoro: “Ogni errore sulla gravità della crisi causerebbe delle difficoltà ai mutuatari come ai creditori. L’appetito apparentemente crescente del paese per i buoni del Tesoro americano non implica che essi resteranno un investimento redditizio a lungo termine o che il governo americano continuerà a dipendere dai capitali stranieri”. Ed ecco come, in una frase, la Cina minaccia lo Stato americano di tagliare la pompa ai dollari cinesi che alimenta l’economia statunitense da parecchi anni! Se La Cina mettesse in pratica la sua minaccia[29], il disordine monetario internazionale che ne seguirebbe sarebbe allora apocalittico e le devastazioni sulle condizioni di vita della classe operaia sarebbero gigantesche. Ma non è solo l’Impero di Mezzo che comincia a dubitare: mercoledì 10 dicembre, per la prima volta della sua storia, lo Stato americano ha dovuto penare parecchio per trovare acquirenti per un prestito di 28 miliardi di dollari. E poiché tutte le grandi potenze hanno le casse vuote, conti aperti con debiti interminabili ed una economia in misera salute, lo stesso giorno, la stessa disavventura ha colpito lo Stato tedesco: anche questo, per la prima volta dagli anni 1920, ha avuto le peggiori difficoltà a trovare degli acquirenti per un prestito di 7 miliardi di euro.

Indubbiamente l’indebitamento, che riguardi le famiglie, le imprese o gli Stati, è soltanto un palliativo; non guarisce il capitalismo della malattia di sovrapproduzione; permette tutto al più di fare uscire momentaneamente l’economia da un momento difficile ma prepara sempre delle crisi successive più violente. Tuttavia, la borghesia non può che perseguire questa politica disperata perché non ha altra scelta, come dimostra, un’ennesima volta, la dichiarazione dell’8 novembre 2008 di Angela Merkel alla Conferenza Internazionale di Parigi: “Non esiste nessuna altra possibilità di lottare contro la crisi che accumulare montagne di debiti” o ancora l’ultimo intervento del capo economista del FMI, Olivier Blanchard: “Siamo in presenza di una crisi di un’ampiezza eccezionale la cui principale componente è un crollo della domanda […] È imperativo rilanciare […] la domanda privata, se si vuole evitare che la recessione si trasformi in Grande Depressione”. Come? “attraverso l’aumento delle spese pubbliche”.

Ma, se non attraverso i suoi piani di rilancio, lo Stato può essere comunque IL salvatore nazionalizzando grande parte dell’economia, in particolare le banche ed il settore automobilistico? Ebbene no, ancora cilecca! Innanzitutto, e contrariamente alle menzogne tradizionali della sinistra e dell’estrema sinistra del capitale, le nazionalizzazioni non sono mai state una buona notizia per la classe operaia. All’indomani della Seconda Guerra mondiale, l’importante ondata di nazionalizzazioni aveva per obiettivo di rimettere in piedi l’apparato produttivo distrutto aumentando i ritmi di lavoro. Non bisogna dimenticare le parole di Thorez, Segretario generale del Partito Comunista francese ed allora vice presidente del governo diretto da De Grulle, lanciate alla classe operaia in Francia ed in particolare agli operai delle imprese pubbliche: “Se dei minatori devono morire sul lavoro, le loro donne li sostituiranno”, o “Rimboccatevi le maniche per la ricostruzione nazionale!” o ancora “lo sciopero è l’arma dei trust”. Benvenuti nel mondo meraviglioso delle imprese nazionalizzate! Non c’è qui niente di stupefacente. I comunisti rivoluzionari hanno sempre messo in evidenza, dall’esperienza della Comune di Parigi del 1871, il ruolo visceralmente anti-proletario dello Stato: “Lo stato moderno, qualunque ne sia la forma, è una macchina essenzialmente capitalista: lo Stato dei capitalisti, il capitalista collettivo ideale. Più fa passare nella sua proprietà forze produttive, più diventa in effetti capitalista collettivo, più sfrutta dei cittadini. Gli operai restano dei salariati, dei proletari. Il rapporto capitalista non è soppresso, è spinto al contrario al suo colmo”. (F. Engels en 1878)[30].

La nuova ondata di nazionalizzazioni non porterà dunque niente di buono alla classe operaia. E non permetterà neanche alla borghesia di riprendere una vera crescita duratura. Al contrario! Queste nazionalizzazioni annunciano delle future burrasche economiche ancora più violente. Infatti, nel 1929, le banche americane fallite sono sprofondate insieme ai depositi di gran parte della popolazione americana, spingendo nella miseria milioni di operai. Da allora, per evitare che un tale crollo possa riprodursi, il sistema bancario è stato diviso in due: da un lato le banche di affari che finanziano le imprese e che lavorano sulle operazioni finanziarie di ogni tipo, dall’altro le banche di deposito che ricevono il denaro dei depositanti e che se ne servono relativamente per gli investimenti sicuri. Ora, rese nervose dall’ondata di fallimenti del 2008, queste banche di affari americane non esistono più. Il sistema finanziario americano si è ricomposto come prima del 24 ottobre 1929! Alla prossima burrasca, tutte le banche “scampate” grazie alle nazionalizzazioni parziali o totali, rischiano a loro volta di sparire e questa volta insieme alle magre economie ed ai salari delle famiglie operaie. Oggi, se la borghesia nazionalizza, non è dunque per effettuare un qualsivoglia nuovo piano di rilancio economico ma per evitare l’insolvenza immediata dei colossi della finanza o dell’industria. Si tratta di evitare il peggio, di salvare il salvabile[31].

La montagna di debiti accumulati durante quattro decenni si è trasformata in un vero Everest ed oggi niente può impedire al capitale di precipitare giù precipitosamente. Lo Stato dell’economia è realmente disastroso. Tuttavia, non bisogna credere che il capitalismo affonderà di colpo. La borghesia non lascerà il SUO mondo sparire senza reagire; tenterà disperatamente e con tutti i mezzi di prolungare l’agonia del suo sistema, senza preoccuparsi dei mali inflitti all’umanità. La sua folle fuga in avanti verso un indebitamento sempre più elevato proseguirà e probabilmente ci saranno anche in futuro, qua e là, dei brevi momenti di ritorno alla crescita. Ma ciò che è certo, è che la crisi storica del capitalismo ha cambiato ritmo. Dopo quaranta anni di lenta discesa agli inferi, l’avvenire si preannuncia con dei soprassalti violenti, spasmi economici ricorrenti che spazzano via non solo i paesi del Terzo Mondo ma anche gli Stati Uniti, l’Europa, l’Asia …[32].

Il motto dell'Internazionale comunista del 1919 “Perché l’umanità possa sopravvivere, il capitalismo deve morire!” è più che mai attuale.

Mehdi (10 gennaio 2009)

[1] Rispettivamente: Paul Krugman (ultimo premio Nobel per l’economia), Warren Buffet (investitore americano, soprannominato “l’oracolo di Omaha” tanto l’opinione del miliardario della piccola cittadina americana del Nebraska è rispettata dal mondo finanziario), Jaques Attali (economista e consigliere dei presidenti francesi Mitterrand e Sarkozy) e Laurence Parisot (presidentessa dell'associazione dei padroni francesi).

[2] Libération del 4.08.08.

[3] Le Monde del 22.08.08.

[4] Fonte: www.contreinfo.info [3].

[5] Les Echos del 05.12.08.

[6] Questo denaro è stato trovato nelle casse del piano Paulson, tuttavia già insufficiente per il settore bancario. La borghesia americana è obbligata a “svestire Paul per vestire Jack”, ciò che rivela anche lì lo stato disastroso delle finanze della prima potenza mondiale.

[7] Les Echos dell’08.01.09.

[8] Secondo il rapporto pubblicato il 9 gennaio dal Dipartimento del Lavoro americano, (Les Echos del 09.01.09).

[9] In Francia, il presidente Nicolas Sarkozy aveva condotto la campagna nel 2007 usando come principale slogan “Lavorare di più per guadagnare di più” (sic!).

[10] Nel 2007, circa tre milioni di famiglie americane sono in condizioni di non poter pagare (in Subprime Mortgage Foreclosures by the Numbers - www.americanprogress.org/issues/economy/news/2007/03/26/2744/subprime-mortgage-foreclosures-by-the-numbers [4]).

[11] Per una volta, siamo d’accordo con Chavez. Bush è effettivamente un suo compagno. Anche se sono contrapposti nella lotta accanita delle loro rispettive nazioni imperialiste, non per questo sono meno compagni nella difesa del capitalismo e dei privilegi della loro classe … la borghesia.

[12] Oggi, Alan Greenspan, l'ex-presidente della FED e capofila di questa economia a credito, è attaccato violentemente da tutti gli economisti e da altri esperti di questa materia. Tutto questo bel mondo ha la memoria molto corta e dimentica rapidamente che solo poco tempo fa lo portava alle stelle, soprannominandolo anche il “guru della finanza”!

[13] Fonte: eco.rue89.com/explicateur/2008/10/09/lendettement-peut-il-financer-leconomie-americaine.

[14] Il Capitale, Libro 1, p.725, La Pléiade.

[15] O, detto diversamente, il capitale variabile.

[16] Il capitale fisso.

[17] A. Kaspi, Franklin Roosevelt, Parigi, Fayard, 1988, p.20.

[18] Queste cifre sono tanto più importanti in quanto la popolazione americana all’epoca non era che di 120 milioni. Fonte: Lester V. Chandler, America’s Greatest Depression 1929-1941, New York, Harper and Row, 1970, p.24 e successive.

[19] Da Frédéric Valloire, in Valori Attuali del 15.02.2008.

[20] Per completezza, questa caduta del debito totale si spiega anche attraverso un meccanismo economico complesso: la creazione monetaria. In effetti, il New Deal non è stato finanziato integralmente dal debito ma anche dalla pura creazione monetaria. Così il 12 maggio 1933, si autorizza il Presidente a fare aumentare i crediti delle banche federali di 3 miliardi di dollari e anche la creazione di biglietti senza contropartita in oro di 3 miliardi di $. Il 22 ottobre dello stesso anno, c’è una svalutazione del 50% dello stesso dollaro rispetto all’oro. Tutto questo spiega la relativa moderazione dei rapporti di indebitamento.

[22] Dal 1950 al 1967, il capitalismo conosce una fase di crescita importante, chiamata “i 30 Gloriosi” o “Epoca d’oro” o “Anni del boom economico”. Lo scopo di questo articolo non è di analizzare le cause di questo tipo di parentesi nel marasma economico del ventesimo secolo. Un dibattito si svolge attualmente nella CCI per comprendere meglio le motivazioni di questo periodo fausto, dibattito che abbiamo cominciato a pubblicare nella nostra stampa (leggere “Dibattito interno alla CCI: Le cause del periodo di prosperità consecutiva alla Seconda Guerra mondiale” in Revue internationale n° 133, 2° trimestre 2008). Incoraggiamo vivamente tutti i nostri lettori a partecipare a questa discussione in occasione delle nostre riunioni (permanenze, riunioni pubbliche), per posta o per mail.

[23] Fonte: www.nber.org/research/business-cycle-dating [6].

[24] Fonte: eco.rue89.com/explicateur/2008/10/09/lendettement-peut-il-financer-leconomie-americaine.

[25] Nel 1966, un dollaro di indebitamento supplementare produceva 0,80 dollari di produzione di ricchezza in più mentre nel 2007, questo stesso dollaro non genera più di 0,20 dollari di PIL in più.

[26] Gli attivi e l’immobiliare non sono contabilizzati nel PIL.

[27] Così, contrariamente a tutto ciò che ci dicono gli economisti, giornalisti ed altri bugiardi, questa “follia speculativa” è dunque il prodotto della crisi e non l’inverso!

[28] Nel momento in cui la scrittura di quest’articolo sta per finire, Obama ha annunciato il suo piano di rilancio tanto atteso che è, a dire degli stessi economisti, “molto deludente”: vengono sbloccati 775 miliardi per permettere un “regalo fiscale” di 1000 dollari alle famiglie americane (il 95% di queste famiglie sono coinvolte) in modo che si “rimettano a spendere” e a lanciare un programma di grandi lavori nel campo dell’energia, delle infrastrutture e della scuola. Questo piano dovrebbe, promette Obama, creare tre milioni di impieghi “durante i prossimi anni”. Poiché in questo momento l’economia americana distrugge più di 500.000 impieghi al mese, questo nuovo New Deal (anche se funzionasse al meglio delle previsioni, ciò che è poco probabile) è ancora una volta veramente lontano dal cogliere l’obiettivo.

[29] Questa minaccia rivela, da sola, il vicolo cieco e le contraddizioni in cui si trova l’economia mondiale. Infatti, vendere massicciamente i suoi dollari significherebbe per la Cina segare il ramo sul quale è seduta poiché gli Stati Uniti costituiscono il principale sbocco delle sue merci. E’ per tale motivo che finora ha continuato a sostenere in grande parte l’economia americana. Tuttavia, la Cina si rende conto che questo ramo è debole, totalmente tarlato, e non ha nessuna voglia di starvi seduta fino a quando si spezzerà.

[30] Ne “L’Anti-Duhring”, Ed Sociales 1963, p.318.

[31] Così facendo, crea un terreno più propizio allo sviluppo delle lotte. Infatti, diventando il loro padrone ufficiale, gli operai avranno di fronte nella loro lotta direttamente lo Stato. Negli anni 1980, l’ondata importante di privatizzazione delle grandi imprese (con la Thatcher in Inghilterra, per esempio) aveva costituito una difficoltà supplementare per deviare la lotta di classe. Non solo gli operai erano chiamati dai sindacati a battersi per salvare le imprese pubbliche o, detto diversamente, per essere sfruttati da un padrone (lo Stato) piuttosto che da un altro (privato), ma in più essi si trovavano a scontrarsi non più con lo stesso padrone (lo Stato) ma con una serie di padroni privati differenti. Le loro lotte erano spesso sparpagliate e dunque impotenti. In avvenire, al contrario, il terreno sarà più fertile per le lotte degli operai uniti contro lo Stato.

[32] Il terreno economico è particolarmente minato, è dunque difficile sapere quale sarà la prossima bomba che esploderà. Ma nelle pagine delle riviste economiche, un nome ritorna spesso sotto la penna angosciata degli specialisti ed altri esperti in materia: i CDS. Un CDS (credit default swap) è una sorta di assicurazione attraverso la quale una istituzione finanziaria si protegge dal rischio di mancanza di pagamento di un credito pagando un premio. Il totale del mercato dei CDS era stimato a 60.000 miliardi di dollari nel 2008. Ciò significa che una crisi dei CDS sul modello della crisi dei subprimes sarebbe terribilmente devastante. In particolare affonderebbe tutti i fondi pensione americani e dunque le pensioni operaie.

Questioni teoriche:

- Economia [7]

Le cause della prosperità seguita alla Seconda Guerra mondiale (dibattito interno alla CCI)

- letto 120 volte

Nella primavera del 2005 la CCI ha aperto un dibattito interno riguardo all’analisi economica del periodo di forte crescita seguito alla Seconda Guerra mondiale (ancora oggi chiamato “I Trenta gloriosi”). Periodo che costituisce una eccezione all’interno della fase di decadenza del capitalismo dal punto di vista delle performance economiche poiché presenta il tasso di crescita più alto di tutta la storia del capitalismo[1]. Questo dibattito è scaturito dalla messa in evidenza, già precedente, di una contraddizione tra differenti testi della CCI a proposito del ruolo giocato dalla guerra rispetto alla questione cruciale dell’insufficienza di sbocchi solvibili per l’economia capitalista. Si poneva quindi una prima questione alla nostra organizzazione: le distruzioni provocate dalla guerra permettono la creazione di nuovi sbocchi? Ma questa prima questione, una volta data una risposta negativa, ne pone automaticamente un’altra: quale spiegazione coerente può essere data ai Trenta gloriosi basandosi su fattori diversi dalle distruzioni provocate dalla Seconda guerra mondiale?

Il dibattito su queste questioni è in corso e le differenti posizioni presenti sono ancora in via di definizione. Queste ultime presentano comunque un livello di elaborazione tale da poter essere già da ora pubblicate all’esterno dell’organizzazione allo scopo di alimentare il dibattito, in particolare nell’ambito degli elementi in ricerca che si orientano verso le posizioni della Sinistra Comunista.